Wir erinnern uns, liebe Leser? Wenn nicht, dann kann man hier noch mal nachschauen: [Teil 1] [Teil 2] [Teil 3] [Teil 4] [Teil 5] [Teil 6] [Teil 7] [Teil 8]

So. Also wird nun, da die Leser mehrheitlich so abgestimmt haben, ein Paar aus Jessika und Johannes? So ganz leicht ist das nicht, wie wir sehen werden:

------ ------ ------

»Jana Nováková war meine Vertraute, seit vielen Jahren«, erzählte Jessika. »Sie war geachtet unter uns, vielen gab sie Rat und Hilfe aus ihrem großen Schatz von Erfahrungen und Erlebnissen. Ich hatte nicht geahnt, dass ich dich in Gefahr bringen würde, als ich dich mitnahm. Das tut mir leid, Johannes.«

Ich saß mit Jessika auf ihrem außerordentlich bequemen Sofa. Vor aus auf dem Tisch stand eine Karaffe mit einer gelblichen Flüssigkeit, die sie als Nektartrunk bezeichnet hatte. Das Getränk würde mich, hatte sie mir versichert, zügig wieder zu Kräften bringen helfen. Ich war erst etwas zögerlich, dachte an den Wein, den die alte Frau kredenzt hatte, aber wenn ich Jessika nicht vertrauen konnte, dann war es sowieso um mich geschehen. Offenbar hatte sie mich aus der Gefahr befreit und zu meiner Genesung beigetragen. Genaueres wusste ich nicht, hoffte aber, nun zu erfahren, was mit mir geschehen war. Ich nahm einen weiteren Schluck zu mir – die Flüssigkeit schmeckte nur ganz leicht süßlich, aromatisch irgendwie, und Durst hatte ich noch immer.

Ich fragte: »Du hast sie falsch eingeschätzt, obwohl sie deine Vertraute ist?«

»Sie war. Sie ist nicht mehr. Auch die Nephilim leben nicht ewig.«

»Ach so. Ich höre das nicht ohne Erleichterung.«

»Ich hatte sie falsch eingeschätzt, das stimmt. Aus Dummheit. Wir sind nicht einschätzbar, nicht von euch Menschen und auch nicht von unseresgleichen. Womöglich hat die Liebe mich zu leichtsinnig werden lassen.«

Die Liebe. Meinte sie mich? Ich hatte es längst aufgegeben, irgendwelchen Sinn und Verstand in den Erlebnissen hier in Budweis zu suchen. Jessika war nicht real, sondern ein von mir ersonnenes Geschöpf, zu Hause nur in meinen Geschichten. Wenn ich es nun hier mit einem Wesen aus Fleisch und Blut zu tun hatte, dann konnte es sich weder um »meine« Jessika handeln noch um eine Nephilim, denn diese Rasse gab es nicht. Nicht mehr. Seit tausenden von Jahren. Doch dann konnten auch die Geschehnisse der letzten Tage, einschließlich der zehn, die ich laut Jessika in Bewusstlosigkeit verbracht hatte, nicht geschehen sein. Die logische Folgerung war, dass ich den Verstand verloren hatte.

Jessika blickte mich aufmerksam an. Ich schwieg. Sie griff nach den Zigaretten, die neben der Karaffe lagen und zündete zwei an, eine reichte sie mir: »Wenn dir schwindelig wird, mach sie aus. Aber ich meine, dass du es versuchen kannst.«

Ich nahm einen Zug, einen zweiten. Kein Schwindel, keine Übelkeit. Wir heilen schnell hatte sie damals gesagt, am See in Italien, diese Fähigkeit schien sich nun auf mich übertragen zu haben. Ich fühlte mich von Minute zu Minute besser und kräftiger.

Ich nahm einen Zug, einen zweiten. Kein Schwindel, keine Übelkeit. Wir heilen schnell hatte sie damals gesagt, am See in Italien, diese Fähigkeit schien sich nun auf mich übertragen zu haben. Ich fühlte mich von Minute zu Minute besser und kräftiger.

»Habe ich jetzt irgendwie dein Blut – also ich meine Nephilimblut – in meinen Venen?«

Sie lächelte. »Ein paar Tropfen mit Sicherheit. Das alleine war nicht ausschlaggebend, aber es gehörte dazu. Sonst wärest du jetzt nicht mehr hier, sondern auf der anderen Seite. Dort ist es schön, doch deine Zeit hier war noch nicht zu Ende. Sonst hätte Nitzrek niemals zugestimmt.«

Ich rauchte in Ruhe, trank einen weiteren Schluck Nektar. Meine Seele war friedlich, mein Körper entspannt, es ging mir gut. Ich musste nicht verstehen, was hier geschah, aber ich war doch neugierig, was vorgefallen war.

»Ich saß am Tisch in Jana Novákovás Wohnzimmer und trank von ihrem Roséwein. Das ist das letzte, was ich weiß. Was ist dann passiert?«

»Liebst du mich eigentlich?«, fragte Jessika. Abrupte Themenwechsel hatte sie ja schon immer gerne vorgenommen.

»Ich glaube schon, aber das geht gar nicht. Ich habe dich doch erfunden, in gewisser Weise bist du mein Kind.«

»Kann man sein Kind nicht lieben?«

»Natürlich! Aber das ist eine andere Liebe als die zwischen Mann und Frau. Von Autor und erfundener Protagonistin ganz zu schweigen.«

»Vertraust du mir?«

»Ja.«

»Na gut, das ist ein Anfang. Ich erzähle dir, was passiert ist. Alles.«

»Danke, Jessika.«

Ich beugte mich zu ihr hinüber und gab ihr einen schüchternen Kuss auf den Mund. Ihre Lippen waren sanft und warm, sie drängte nicht, wich aber auch nicht zurück. Ganz sacht tastete ihre Zunge meine Lippen ab. Der Kuss blieb kurz, weil ich noch einen Rest Vernunft zusammenkratzen konnte.

Ihre Augen strahlten glücklich, sie strich mir mit den Fingerspitzen liebevoll über die Stirn und Wangen. Sie flüsterte: »Wir haben Zeit, viel Zeit. Ich liebe dich, Johannes, aber ich will nichts erzwingen, was du nicht möchtest.«

Und dann erzählte sie mir von den verlorenen Tagen und Nächten, seit ich Frau Novákovás Wein gekostet hatte.

Die alte Frau war eine der ältesten Nephilim auf der Erde. Eine zurückgezogen, unauffällig lebende Künstlerin mit einem einzigen Sujet. Sie zeichnete und malte, bevor die Fotografie erfunden war, stellte auch Skulpturen her. Seit ungefähr 18XX hatte sie sich dann überwiegend des Fotoapparates bedient, in den letzten Jahren auch mehrere digitale Kameras besessen und die Computertechnik zum Bearbeiten ihrer Aufnahmen genutzt.

Ihr aktuelles Projekt, bei dem ich die Nummer 250 werden sollte, nannte sie »Das Paradies«. Es sollte eine Collage von 250 Menschen in einem Garten werden, jeweils 125 Männer und Frauen, die sie mit dem Computer aus dem Originalfoto löste und in ihre Landschaft platzierte.

»Nicht pornografisch«, sagte Jessika, »nichts, was man nicht am Strand oder in der Sauna zu sehen bekäme. Dort hat sie auch die meisten Bilder gemacht. Keine einzige Aufnahme zeigt Erotisches, nichts, was in irgend einer Weise anstößig wäre, es sei denn, jemand hält den menschlichen Körper an und für sich für anstößig. Du kannst, falls du Lust hast, nachher mal in die Sammlung schauen, ich habe Janas Festplatte an mich genommen.«

Das Kunstprojekt sollte Gleichheit in der Verschiedenheit der Schöpfung symbolisieren. Große, kleine, mittelgroße Menschen, von Kindern bis zu Greisen, dick und dünn, allerlei Rassen … die Vielfalt des Lebens vereint im Paradies.

Jana Nováková hatte viele künstlerische Erfolge gehabt im Lauf der Jahrhunderte, allerdings war sie nie selbst in Erscheinung getreten, stets hatte sie wechselnde Pseudonyme benutzt. Ihre Arbeiten, so vielgestaltig sie auch waren, hatten immer den unbekleideten Körper gezeigt, ob nun in Landschaften, als Statuen, im historischen oder religiösen Kontext oder schlicht als Portrait.

»Jana hat dich narkotisiert mit dem Wein«, berichtete Jessika, »ohne dass ich es rechtzeitig gemerkt habe. Das Mittel, welches auch immer, muss in deinem Glas gewesen sein, denn weder sie noch ich sind auch nur müde geworden. Plötzlich warst du bewusstlos. Ich geriet in Streit mit ihr, aber das half ja auch nichts mehr, das Unheil war schon angerichtet.«

Es existiere eine Hierarchie bei den Nephilim, erzählte Jessika, die unumstößlich war. Die alte Jana Nováková war wesentlich höher gestellt, daher sah Jessika zunächst keine Chance, mir zu helfen. In ihrem Streit war ihr schnell klar geworden, dass Jana mich nicht überleben lassen würde. Ihr war auch klar, dass sie die Alte nicht töten konnte, denn Nephilim sind für einander unantastbar, es sei denn, Nitzrek war auf ihrer Seite. Jessika erinnerte sich sehr genau an die Hausmeisterin, deren Dasein sie damals auf Nitzreks Geheiß beendet hatte. Immerhin meinte sie, ein paar Stunden Zeit zu haben, denn erst sollte ich ja noch fotografiert werden.

Ich wurde in einem Gästezimmer untergebracht, Jessika diskutierte noch eine Weile mit Jana in deren Wohnstube, jedoch führten ihre Argumente keine Änderung herbei. Die alte Nephilim wollte meinem irdischen Dasein nach dem Fototermin am Morgen ein Ende bereiten. Schließlich gab Jessika auf und beschloss, in der Nacht mit mir aus Budweis zu verschwinden.

»Als ich ins Gästezimmer kam, um ein paar Stunden bei dir zu warten, bis Jana tief genug schlief, um unseren Aufbruch nicht zu bemerken, hast du kaum noch geatmet. Was sie dir eigentlich für ein Mittel verabreicht hat, weiß ich nicht, aber ich habe vergeblich versucht, dich zu wecken. Nun war es ja kein Problem, dich zu tragen, aber ich bekam Angst um dich. Womöglich war die Dosis tödlich. Um zwei Uhr habe ich dich dann aus der Wohnung gebracht, in dein possierliches Automobil verfrachtet und bin mit dir in meine Wohnung gefahren.«

Ich fragte: »Warum hat sie dich eigentlich nicht ebenfalls betäubt?«

»Ich war auf der Hut. Ich habe die Weinflasche und mein Glas keinen Augenblick unbeobachtet gelassen. Als sie eine zweite Flasche holte, habe ich nichts mehr getrunken.«

»Das war sehr umsichtig, Jessika. Danke. Ich war also noch in der gleichen Nacht in deiner Wohnung, und da bin ich immer noch. Vorhin hast du was von zehn Tagen und Nächten gesagt. Stimmt das wirklich?«

Sie hatte mich auch am Morgen nicht wachbekommen und hatte dann schließlich am Vormittag Jana Nováková angerufen, um zu erfragen, womit sie mich betäubt hatte. Sie bekam keine Antwort. Statt dessen erfuhr sie, dass das Gift innerhalb von zwei bis drei Tagen tödlich sein würde, wenn sie, Jana Nováková, nicht ein Gegenmittel verabreichen würde.

»Ich rief dann einen Freund in München an, der ist Arzt und Nephilim – er ist zwar erst etwa 300 Jahre alt, aber er kennt sich sehr gut mit unserer Geschichte aus. Und vor allem mit den Kräutern, Pflanzen und chemischen Wirkstoffen, die von den Nephilim erforscht und entwickelt wurden. Er meinte, er müsse dich sehen und untersuchen und war auch gleich bereit, zu kommen.«

»Es gibt offensichtlich mehr von euch, als ich mir vorstellen konnte.«

Jessika lächelte versonnen und meinte: »Dafür, dass es uns nicht gibt, sind wir tatsächlich so selten nicht.«

Ich sei, erzählte sie weiter, immer bleicher geworden, keinen Moment zu Bewusstsein gekommen, sie hatte mir die Lippen mit Wasser benetzt, versucht, mir etwas Flüssigkeit einzuflößen, aber vergeblich. Sechs Stunden nach dem Telefonat war der Arzt da, er legte sofort eine Infusion, um die Dehydrierung aufzuhalten. Er nahm eine Blutprobe, die er allerdings erst zu Hause in seinem Labor würde untersuchen können.

»Dann ist es vielleicht zu spät, siehst du das nicht? Bitte, hilf ihm irgendwie!«, flehte Jessika.

Doktor Axel Matthäus, so hieß der Mann, runzelte die Stirn und fragte: »Kennst du jemanden hier in Budweis, der ein medizinisches Labor hat?«

»Nein, leider nicht, aber mit Geld kann man ja alles kaufen, auch ein Labor für ein paar Stunden.«

»Hier lebt doch irgendwo die legendäre Jana Nováková«, sagte der Arzt, »die könnte man fragen, ob sie ein geeignetes Labor kennt. Dem Vernehmen nach verlässt sie schon lange ihr Haus nicht mehr, aber sie kennt ja diese Stadt und ihre Bewohner wie kein anderer.«

»Das geht nicht«, antwortete Jessika, »denn ausgerechnet sie trachtet meinem Johannes nach dem Leben.«

Als er das hörte, war Doktor Matthäus nicht mehr bereit, weiter zu helfen. Er war immerhin so entgegenkommend, die Infusion und mehrere Reservepäckchen bei Jessika zu lassen, aber er erklärte kategorisch: »Ich reise ab, Jessika. Gegen Jana Novákovás Willen werde ich nicht handeln, immerhin ist sie eine Landesfürstin. Ich bin nur ein Stadtfürst, und das in einem anderen Land. Die Regeln unserer Art kann und werde ich nicht missachten. Auch du solltest lieber aufgeben, als einen derartigen Akt der Missachtung weiter zu führen.«

Und dann war er tatsächlich nach Hause gefahren. Als ich in der fünften Nacht aufhörte, zu atmen, hatte Jessika schließlich – was nur bei allergrößter Gefahr für ein Nephilimleben erlaubt war – von sich aus Nitzrek gerufen.

»Ich konnte dich mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage zurückholen, aber stabil warst du nicht. Ich wusste nicht, ob Nitzrek kommen würde. Aber es war meine letzte Hoffnung, denn heilen darf ich nur mit Nitzreks Einverständnis, genauso wie ich nur dann töten darf, wenn ein Auftrag gegeben wurde. Zuerst spürte ich nichts …«

Ich unterbrach Jessika: »Wir ruft man denn den oder die oder das Nitzrek?«

»Mental. Durchaus auch mit gesprochenen Worten, aber die machen es nicht aus. So etwa, wie bei den Menschen ein Gebet, ein inbrünstiges Gebet gesprochen wird. Die Seele ist beteiligt. Ob dann Nitzrek allerdings reagiert, weiß man nicht.«

»Ganz wie beim menschlichen Beten also.«

»Ganz genau so. Jedenfalls war dann plötzlich Nitzrek da und wollte wissen, warum ich aus nichtigem Anlass seine Gegenwart herbeigerufen hatte.«

»Also hast du dich seinem oder ihrem Ärger ausgesetzt, um mich zu retten? Danke, Jessika.«

Jessika lächelte und fuhr fort: »Ich plädierte, bettelte, kämpfte. Nitzrek ließ sich schließlich erweichen, allerdings zu seinen Bedingungen. Vermutlich war mein Argument ausschlaggebend, dass Jana Nováková deinen Tod herbeigeführt hatte, ohne einen Auftrag zu haben. Deine Zeit, das wusste Nitzrek, war noch nicht gekommen, und wir Nephilim töten nicht ohne die Gewissheit, dass eben dies der Fall ist. Er erlaubte mir schließlich, dich zu heilen, wenn ich dir den Rest meines Lebens angehören und dich zu unseresgleichen zählen will.«

»Aber ich bin doch …«

Sie unterbrach mich: »Hör mir jetzt einfach zu, okay? Fragen und Einwände dann später.«

Jessika hatte das Ritual, das ich in meiner Italien-Erzählung geschildert hatte, ausgeführt. Ein Schnitt in ihren und meinen Arm, damit Blut zu Blut kommt, ihr Körper auf meinem mit so viel Hautkontakt wie möglich. Allerdings ging diese Heilung über das, was ich mir seinerzeit für die Szene am See ausgedacht hatte, hinaus, denn das »zu unseresgleichen zählen« bedeutete das Einswerden der Körper im Moment des Blutsbundes. Daher hatte ich, als ich in einem Zustand des beinahe Bewusstseins war, Spermaspuren an mir entdeckt.

Nitzreks Gegenwart war erst aus dem Raum verschwunden, nachdem der Bund geschlossen war und die Heilung einsetzte. Jessika noch hatte gefragt, wie sie sich nun künftig Jana Nováková gegenüber verhalten sollte, aber nur gehört, dass es auch den Nephilim bestimmt sei, einmal zu sterben.

Am übernächsten Tag war sie am Haus der Greisin in der Branišovská gewesen und hatte beobachtet, wie ein Sarg hinausgetragen wurde. Ein Nachbar erzählte, man habe die alte Dame tot aufgefunden, als ihr Lebensmittel geliefert werden sollten. Sie sei wohl friedlich im Schlaf gestorben und habe ja schließlich ein gesegnetes Alter erreicht.

»Und jetzt«, erklärte Jessika und sah mir in die Augen, »liegt es in deinem Ermessen, ob du den Bund annimmst oder nicht. Du warst nicht bei Bewusstsein, sondern so gut wie tot, daher ist die Entscheidung noch nicht getroffen. Nur von meiner Seite, aber du bist völlig frei.«

------ ------ ------

Immerhin – wie es die von mir selbst festgelegten Spielregeln verlangen, sind die beiden ein Paar geworden, mit Sex und drum und dran. So ging die Abstimmung bei der letzten Folge eben aus. Und ein »richtiges« Paar ist ja noch nicht ausgeschlossen zum jetzigen Zeitpunkt.

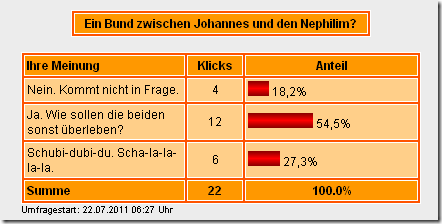

Nun können die geschätzten Leser mir das Autorenleben schwer oder leicht machen, je nach Antwort auf die Frage:

Fortsetzung? Folgt, sobald die Abstimmung ein einigermaßen klares Ergebnis hat und ich dann weitergeschrieben haben werde.

Wir sind ausgesperrt, gehören nicht dazu, Fremdkörper sind wir und wollen gar nichts daran ändern, denn es ist gut so, wie es ist. Ihr Gehabe ist uns fremd, unangenehm mitunter. Nicht, dass wir es für unecht halten, nein! Es mag schon wahrhaft so empfunden sein, was sie uns als Normalzustand beschreiben, ohne es doch wirklich zu erläutern. Sie schwelgen, schweben in emotionalen Höhenflügen über uns hinweg, sind ganz verzückt, sind überwältigt, stöhnen, weinen, schmachten, jubeln, jauchzen und fallen überwältigt auf den Boden.

Und doch gehören wir zusammen, allemal. Wir teilen nicht den Überschwang der Emotionen, doch sind wir gleichermaßen Gottes Kinder. Wir schauen uns den gleichen Jesus an und kommen wohl zu anderen Erkenntnissen, doch ist und bleibt der Nazarener ungeteilt. Wir brauchen kein Gemeindezentrum, finanzieren keine Institution, und sind doch gerne mal zu Gast in einem Gotteshaus, obwohl uns Gott auch sonst ganz nahe ist, meist außerhalb sakraler Räume. Wir hören keine Stimmen, die uns Arbeitsplatz und Wohlstand zusagen, wir mühen uns statt dessen selbst, das Leben zu bestreiten. Wir fühlen keine Salbungswellen über uns zusammenschwappen, und doch sind Geist und Friede uns zu eigen, in unserer Seele, mitten im Sturm des Lebens. Wir wollen nicht die Welt in unsere Gemeinden holen, statt dessen sind wir den Menschen zugewandt, um nachzuahmen, was von Jesus überliefert ist. Wir singen nicht mit hoch gestreckten Händen sieben mal die gleiche Strophe, und dennoch klingt in unseren Herzen manche frohe Weise, die dem Allerhöchsten dankt.

While reading this book I often thought: How come the author knows my story so well? How come he wrote about my very personal experience? How come I didn't notice him, he must have been right there when this and that happened in my life ...

While reading this book I often thought: How come the author knows my story so well? How come he wrote about my very personal experience? How come I didn't notice him, he must have been right there when this and that happened in my life ...