… and the word … and the word … became flesh!

Dienstag, 14. Dezember 2010

Sonntag, 12. Dezember 2010

Jessika – ein Verhängnis /// Teil 2

Die Leser haben entschieden – und natürlich halte ich mich an die eigenen Spielregeln. Der mysteriöse Fremde bleibt einstweilen am Leben. Wer den ersten Teil noch nicht gelesen hat, sollte das vielleicht vor der Lektüre dieser Fortsetzung nachholen: [Teil 1]

------ ------ ------

»Wenn du dir die Zeit genommen hättest, das Magazin zu kontrollieren«, fuhr er fort, »wüsstest du, dass dieses Stück Metall in deiner Hand höchstens als Wurfgeschoss taugt.«

Jessika drückte ab. Ein Klicken war zu hören, kein Schuss. Sie zuckte mit den Schultern, warf die Pistole auf das Bett und fragte: »Also los jetzt, raus mit der Sprache, wer bist du und was willst du von mir?«

Seine Mine blieb freundlich, als er erklärte: »Wer ich bin, das sollte einstweilen offen bleiben, denn es hat mit meinem Anliegen nichts zu tun. Du erinnerst dich sicher an eine Nacht vor vielen Jahren, als du vor der Tür der Hausmeisterin standest und lauthals Einlass in die Wohnung verlangt hast. Sie ließ dich herein und war drauf und dran, dich von hinten zu erstechen.«

»Dein Vorschlag«, fuhr er fort, »den gerade von der Hausmeisterin ermordeten Mann zumindest teilweise zu verspeisen, hat dir damals das Leben gerettet.«

Jessika sagte trocken: »Sie hasste Männer.«

»Das ist zweifellos eine treffende Charakterisierung.«

»Ich war übrigens noch nicht strafmündig, abgesehen davon, dass ich den Mann ja nicht umgebracht habe.«

»Aber den Giftzwerg, den hast du persönlich ins Jenseits befördert.«

Jessika überlegt, wie sie diesen so freundlich lächelnden Fremden schnellstmöglich loswerden konnte. Du weißt zu viel, viel zu viel. Kann ich dich erwürgen? Du siehst ziemlich kräftig aus… Er mochte um die 90 Kilogramm wiegen, so ohne weiteres und ohne Waffe wollte sie keinen Angriff wagen. Und woher weißt du das eigentlich?

»Das war erstens ein Unfalltod, und zweitens überfällig«, sagte sie.

Nach der Schule hatte sie eine Ausbildung in einer Behörde begonnen, weil es mit dem Studienplatz nicht gleich geklappt hatte. Einer der Vorgesetzten war der Giftzwerg gewesen, ein gewisser Donald Ritz, der seinen Spitznamen wahrlich verdient hatte. Der Mann war unberechenbar, seine Launen berüchtigt. Er hatte seine Lieblingsmitarbeiter, deren vermeintliche Zuneigung er sich mit Prämien und Vergünstigungen zu erhalten suchte. Alle, die nicht zu diesem Kreis gehörten, hatten Angst vor Ritz. Da er als Leiter mit Personalverantwortung für seinen Bereich eingesetzt war, konnte es einen Mitarbeiter den Arbeitsplatz kosten, wenn Ritz dessen Nase nicht gefiel. Einen kleinen Anlass zu finden war kein Problem.

Jessika gefiel ihm nicht, aber sie hatte im Gegensatz zu vielen anderen keine Angst. Ihre Existenz hing nicht an dieser Ausbildung, und vor Männern fürchtete sie sich grundsätzlich nicht, schon gar nicht vor solchen eher klein gewachsenen Möchtegernmonarchen. Eines Tages, als er eine Schimpfkanonade losließ, weil Jessika ihm nicht schnell genug war, kam es zur Konfrontation.

»Du wirst mich noch kennen lernen, mein Frolleinchen!«, brüllte er durch das Büro.

Sie stand auf, trat ihm entgegen und sagte ruhig: »Ich wüsste nicht, seit wann Sie mich duzen dürfen.«

»Was? Auch noch frech werden? Ich schmeiß dich raus!«

»Dazu müssten Sie schon einen arbeitsrechtlich relevanten Grund haben, Herr Ritz. Ich erwarte von Ihnen eine Entschuldigung für Ihr Verhalten und einen angemessenen Umgangston.«

Der Kopf des kleinen Mannes wurde puterrot, die Adern schwollen sichtlich an. Dass jemand ihm widersprach, war er nicht gewöhnt. In seinem kleinen Königreich war er der unfehlbare Herrscher, um dessen Gnade die Untergebenen gefälligst zu winseln hatten.

Seine Stimme war bestimmt bis in die angrenzenden Büros zu hören: »Frolleinchen, ich werde dich…«

Jessika hob die Hand und erklärte: »Sie verlassen jetzt den Raum, bis Sie sich wieder beruhigt haben. Sie könnten auch die Firma verlassen und ein Bier trinken gehen, bei Ihnen zählen ja private Verrichtungen oft als Dienstgänge. Oder Sie lassen die Jalousien ihres Büros herunter und trinken den Beruhigungsschluck am Schreibtisch, solange keiner durch das Fenster hineinschauen kann. Auf jeden Fall gebe ich Ihnen Zeit bis morgen, sich angemessen zu entschuldigen.«

Donald Ritz starrte die junge Frau entsetzt an. Woher wusste sie, dass er zum Beispiel für Arztbesuche Dienstgänge buchte? Woher wusste sie, was er hinter geschlossener Jalousie zu sich zu nehmen pflegte? Wie konnte sie es wagen, solche Dinge auszusprechen, während andere Mitarbeiter der Abteilung sich an ihren Schreibtischen den Anschein gaben, eifrig in die Arbeit vertieft zu sein, zweifellos aber die Ohren spitzten? Die Zornesröte seines Gesichtes war gewichen, hatte einer Leichenblässe Platz gemacht.

»Sie hören von mir«, zischte er und verließ das Büro.

Am nächsten Tag hörte Jessika nichts von ihm, er war wohl nicht zu dem Schluss gekommen, dass eine Entschuldigung angebracht sein könnte. Sie wartete bis zum Feierabend. Als sie nach Hause aufbrach, kam ihr auf dem Flur der Giftzwerg entgegen. Er würdigte sie keines Blickes, aber sie hörte ihn hinter ihrem Rücken zischen: »Schlampe.«

Etwa eine Stunde später setzte sich Ritz an das Steuer seines Dienstfahrzeuges. Er wusste, dass er nicht mehr nüchtern genug war, um ein Auto zu fahren, aber es war ja bisher auch immer alles gut gegangen. Bis zur scharfen Kurve der Autobahnauffahrt ging auch an jenem Tag alles gut. Das letzte, was Donald Ritz in seinem Leben sah, war eine Gestalt mitten auf der Fahrbahn, die ihm ruhig entgegenblickte. Er verriss das Steuer, der Wagen kam auf dem regennassen Asphalt ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Lastwagen, der auf der Gegenfahrbahn mit rund 70 Stundenkilometern unterwegs war.

Dreißig Minuten später kam Jessika zu Hause an, ein zufriedenes Lächeln auf den Gesichtszügen.

Eine Person auf der Fahrbahn hatte niemand sonst wahrgenommen, auch nicht der nur leicht verletzte Fahrer des LKW. Der Alkoholgehalt im Blut des Verunglückten reichte als Erklärung für den Unfall, weitere Ermittlungen wurden nicht angestellt.

Es gab ein feierliches Begräbnis, zu dem die Mitarbeiter der Behörde dienstfrei bekamen. Der Nachfolger des Donald Ritz, sein bisheriger Stellvertreter, war ein fairer und integrer Mann. Die Stimmung in der Abteilung wandelte sich von Angst, Verrat und Afterreden zu einem produktiven und angenehmen Arbeitsklima. Jessika beendete ihre Ausbildung mit vorgezogener Prüfung nach nur zwei Jahren, um dann an die Universität zu wechseln.

Sie musterte den Mann, der ihr immer noch freundlich schmunzelnd gegenüber saß. Was willst du von mir? Wie werde ich dich los?

»Ein Unfalltod war es«, wiederholte sie.

»Und du warst erst 18 Jahre alt«, sagte der Fremde leise, als wäre das ein mildernder Umstand.

»Ich bleibe 18 bis ich sterbe«, erklärte Jessika.

»Du hörst gerne Bryan Adams?«

»Auch. Unter anderem.«

Er zwinkerte ihr zu und meinte: »Von mir aus kannst du jung bleiben. Ich kann mir eine Jessika fortgeschrittenen Alters sowieso nicht vorstellen.«

Sie griff nach der Beretta und fragte: »Bekomme ich meine Munition eigentlich wieder? Und was willst du denn nun von mir?«

»Ich will dich erst mal besser kennen lernen. Du bist mir rätselhaft.«

»Du mir auch.«

»Eben.«

Sie runzelte die Stirn: »Was eben? Wie eben?«

»Bevor ich übereilte Entscheidungen treffe, was aus dir werden soll, möchte ich, dass wir uns besser kennen lernen«, erklärte er.

Jessika witterte ihre Chance. Beim Sex wurden alle Männer fahrlässig unvorsichtig, und zum Kennenlernen gehörte für Männer in der Regel kaum etwas anderes als dass ihr Penis auf möglichst abwechslungsreiche Weise aktiv werden durfte. Diesbezüglich hatte sie einige Finessen auf Lager, vor ein paar Stunden erst war Signore Giuseppe Di Stefano in den Genuss ihrer Künste gekommen. Dass sein Herz dabei den Pumpdienst aufgegeben hatte, nun ja, das war eine ganz andere Sache. Immerhin hatte er sich in einem Augenblick höchsten Genusses von dieser Erde verabschiedet. So wie damals ihr Bernd. Ach Bernd, wenn ich dich zurückholen könnte …

»Kennenlernen finde ich gut«, antwortete sie und schenkte ihrem Gegenüber ein erstes Lächeln. »Aber gehört es nicht auch dazu, dass man einander beim Namen nennen kann?«

Er nickte zustimmend. »Meinetwegen kannst du mich Johannes nennen. Oder wie auch immer du willst. Ich bin da nicht wählerisch.«

»Johannes. Und weiter?«

»Nichts weiter. Name ist Schall und Rauch. Du heißt ja auch nur Jessika.«

Sie war unschlüssig, wie es nun weitergehen sollte. Was er wirklich wollte, hatte er nicht verraten, und dass es ihm nur um Sex ging, hielt sie eher für unwahrscheinlich. Sie wusste auch nicht, ob er womöglich bewaffnet war, wen er vielleicht in sein Wissen eingeweiht hatte. Es war ein ungewohntes und unangenehmes Gefühl für Jessika, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben nicht die Zügel in der Hand zu halten.

»Ich gehe jetzt«, sagte Johannes schließlich, »wir sehen uns bald wieder. Die Munition findest du in deinem Nachttisch.«

Er stand auf und nahm seinen Mantel vom Bett. Jessika überlegte, ob sie schnell genug die Waffe laden und ihn einholen konnte, bevor er die Pension verließ. Es war unwahrscheinlich. Sie musste auf eine andere Gelegenheit warten, bei der sie besser vorbereitet sein würde.

Johannes setzte seinen Hut auf und reichte ihr die Hand.

»Gute Nacht, Jessika.«

Zögernd stand sie ebenfalls auf und reichte ihm die Hand. Sie blickte in seine Augen, die noch immer freundlich und auf sonderbare Weise vertraut wirkten. Sein Händedruck war fest. Er nickte ihr noch einmal zu und verließ dann das Zimmer. Die Tür zog er hinter sich zu.

Jessika stellte sich ans Fenster und sah ihn kurz darauf durch die Grünanlage zur Via Giuseppe Verdi verschwinden. Er sah sich nicht um.

Sie setzte sich auf ihr Bett und öffnete die Schublade des Nachttisches. Die Patronen lagen neben der obligatorischen Gideon Bibel. Unter der Bibel sah sie einen Umschlag. Sie zog ihn heraus und öffnete ihn. Einen Moment wusste sie nichts damit anzufangen, was sie sah. Eine Postkarte, die eine sonnendurchflutete Landschaft zeigte. Sie drehte die Karte um und erblickte ihre eigene Schrift. Liebe Grüße, Jessika stand unter einem roten Herz. Verständnislos starrte sie die Postkarte an.

------ ------ ------

Nun sind die geneigten Blogbesucher wieder an der Reihe. Es könnte so oder so weitergehen. Oder auch so.

| Jessika... |

| ...kommt darauf, wer Johannes wirklich ist. |

| ...findet einstweilen keine Antwort. |

| ...hat eine Ahnung, aber keine Gewissheit. |

| Auswertung |

Fortsetzung? Folgt, wenn sie geschrieben ist. Die Abstimmung werde ich mir zum Weiterschreiben am kommenden Mittwoch zu Herzen nehmen.

Freitag, 10. Dezember 2010

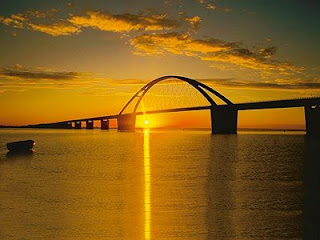

Die Brücke nach Fehmarn

Damit es den geneigten Blogbesuchern nicht langweilig wird, weil mir derzeit keine Muße für den Blogbetrieb vergönnt ist, wiederhole ich heute einen älteren Beitrag, der ringsumher viel Anklang zu finden sich als geeignet erwiesen hat. Bitteschön:

--- ---- ----- ------

Ich ging vor etlichen Jahren, als man nur mit dem Schiff vom Festland hinüber konnte, am Strand der Insel Fehmarn spazieren und stieß mit meinem Fuß an eine altertümliche Öllampe, die im Sand fast völlig verborgen war. Neugierig buddelte ich sie aus und wischte die Sandkörner von der Oberfläche. Plötzlich gab es ein kaum zu beschreibendes Geräusch, so etwas wie den Klang, den man hört, wenn man eine Mineralwasserflasche öffnet, nur irgendwie umgekehrt. Im selben Augenblick stand ein Flaschengeist vor mir. Ich erkannte ihn als solchen, da er einer Abbildung in einem Märchenbuch aus Kindheitstagen glich.

Ich ging vor etlichen Jahren, als man nur mit dem Schiff vom Festland hinüber konnte, am Strand der Insel Fehmarn spazieren und stieß mit meinem Fuß an eine altertümliche Öllampe, die im Sand fast völlig verborgen war. Neugierig buddelte ich sie aus und wischte die Sandkörner von der Oberfläche. Plötzlich gab es ein kaum zu beschreibendes Geräusch, so etwas wie den Klang, den man hört, wenn man eine Mineralwasserflasche öffnet, nur irgendwie umgekehrt. Im selben Augenblick stand ein Flaschengeist vor mir. Ich erkannte ihn als solchen, da er einer Abbildung in einem Märchenbuch aus Kindheitstagen glich.

»Wahnsinn!«, rief ich, »ein Flaschengeist! Du musst mir drei Wünsche erfüllen, richtig?«

Er antwortete: »Nee, tut mir leid, wir haben Sparmaßnahmen eingeleitet. Nur zwei Wünsche kann ich erfüllen, also überlege gut, was du möchtest.«

»Nun gut. Also nur zwei Wünsche. Ich wünsche mir eine Million Mark.«

Der Flaschengeist sah auf seine Armbanduhr und sagte: »Es ist 19:40 Uhr, in ein paar Minuten werden die Lottozahlen gezogen. Wenn du im Hotel bist, schalte den Fernseher ein und vergleiche die Auslosung mit dem Lottoschein, der in deiner Tasche steckt.«

»Kann ich mich darauf verlassen?«

»Ich bin ein Flaschengeist. Wir lügen nie.«

Nun war ich also ein gemachter Mann, finanziell gesehen zumindest. Eine Frau zu finden, mit der ich mich wirklich verstand und rundum glücklich werden konnte, würde nun nicht schwer fallen, obwohl mir das seit Jahren nicht gelungen war. Ich glaubte dem sympathischen Kerl jedenfalls den Lottogewinn und bedankte mich sehr herzlich und überschwänglich.

Er unterbrach meinen Redefluss: »Ich will nicht drängeln, aber was wäre dein zweiter Wunsch?«

Ich überlegte nicht lange. Ich liebte Fehmarn, wohnte aber in Kiel. Mir wurde bei der Überfahrt auf die Insel immer schlecht, so windstill es auch sein mochte. Daher erklärte ich: »Ich komme unheimlich gerne nach Fehmarn, aber ich vertrage es nicht, auf einer Fähre oder einem Boot zu sein. Also wünsche ich mir eine riesige Brücke, die das Festland mit der Insel verbindet.«

Nun wurde der Flaschengeist, der eben noch so freundlich schien, richtig zornig. »Bist du verrückt geworden? Hast du eine Ahnung, wie lange das dauert und wie viel das kostet? Wie viele Umweltschützergruppen und Interessenverbände und Bürgerinitiativen dafür bestochen werden müssen? Und die Arbeiter, die unter Lebensgefahr über dem Wasser die Teile montieren müssen?«

Verblüfft gab ich zurück: »Wie bitte? Du bist ein Flaschengeist! Du musst nur mit den Armen wedeln und die Brücke erscheint!«

Er seufzte und erklärte mir die Lage so, wie man einem trotzigen kleinen Kind klarmacht, dass es kein weiteres Eis mehr bekommen kann. »Schau, mein menschlicher Freund, lass mich etwas erklären. Es gibt uns Flaschengeister seit Ewigkeiten, nicht wahr? Und ihr Menschen seid bis heute nicht sicher, ob wir wirklich existieren. Warum? Weil wir die Wünsche heimlich erfüllen. Du wirst bemerkt haben, dass ich nicht einfach einen Koffer mit einer Million D-Mark neben dich hingestellt habe, sondern dass ich dafür sorge, dass die richtigen Lottobällchen aus der Glaskugel purzeln. Verstehst du das?«

»Ja, na ja...« murmelte ich etwas dämlich.

»So arbeiten wir eben. Weil es andernfalls - und ich könnte diese riesige Brücke natürlich mit einem Armwedeln erscheinen lassen - überall auf der Welt Fragen auslösen würde. Und so kämen die Menschen dahinter, dass es uns doch wirklich gibt. Sie würden die Strände, Wälder, Keller und was noch alles nach den Öllampen durchbuddeln, in denen wir uns aufhalten. Wir hätten nie wieder friedliche Ruhezeiten.«

»Na gut. Ich verstehe deine Bedenken. Und ich will ja auch kein Ungemach anrichten«, antwortete ich. »Ich ändere meinen zweiten Wunsch.«

»Danke. Vielen Dank. Was hättest du also gerne statt der Brücke?«

»Ich wünsche mir, dass ich endlich... - die Frauen verstehe.«

Der Flaschengeist sah mich mit seinen Bernsteinaugen nachdenklich an, strich sich über den langen Bart und wandte sich dem Wasser zu. Er fing an, mit den Armen zu wedeln und fragte: »Soll die Brücke zweispurig oder vierspurig sein?«

Mittwoch, 8. Dezember 2010

Na gut. Jessika darf ihn nicht erschießen.

Die Abstimmung bleibt zwar online, aber ich nehme das knappe Ergebnis zur Kenntnis. Der Kerl wird nicht erschossen - was mein Plan gewesen wäre - sondern er bekommt eine weitere Verwendung. Ich habe auch schon eine Idee, wer er sein könnte. Wann ich dazu komme, eine Fortsetzung zu schreiben, weiß ich allerdings noch nicht zu sagen.

John Lennon

Ein Heiliger war er nie, wollte er nie sein. Ein Visionär war er schon eher, aber sicher kein Prophet. Auf jeden Fall wusste er zu provozieren - oder hat er einfach manchmal nicht nachgedacht, bevor er Antworten gab? Auf die Frage, wie er es bewerten würde, dass die Einschaltquoten eines Beatles-Konzertes die einer Sendung mit Billy Graham, dem großen amerikanischen Evangelisten, übertroffen hatten, erklärte er:

Christianity will go. It will vanish and shrink. I needn't argue about that; I'm right, and I will be proved right. We are more popular than Jesus now; I don't know which will go first -- rock'n'roll or Christianity. (Interviev mit dem Evening Standard am 4. März 1966)

Diese Sätze haben zu Schallplattenverbrennungen in Amerika geführt, was eigentlich voraussehbar war. Aber John Lennon war kein Politiker, der auf irgendwelche Wählerstimmen spekulierte und seine Worte entsprechend abwägte. Er entschuldigte sich immerhin später bei einer Pressekonferenz in Chicago für seine Formulierungen, auf Drängen des Managers der Band.

Das Provozieren ließ er allerdings nicht sein, sei es mit den unerträglichen Klängen der beiden ersten LPs mit Yoko Ono (Two Virgins / Life with the Lions), die mit Musik nichts mehr zu tun hatten, sei es mit der Abbildung des nackten (und nicht sonderlich ansehnlichen) Paares auf dem Cover von Two Virgins.

Dennoch ist seine Musik, nicht nur aus den Jahren mit den Beatles, bis heute nicht vergessen. Er konnte ja auch anderes komponieren und vortragen als das unsägliche Revolution 9 auf dem weißen Album der Beatles oder die eben genannten beiden ersten Solo-LPs.

Der Mord an John Lennon am 8. Dezember 1980 hat die Musikwelt um einen Ausnahmekünstler beraubt, aber die Lieder bleiben. Seinen musikalischen Aufruf Give Peace a Chance habe ich zuletzt in diesem Jahr von Paul McCartney gehört - das war ein bewegender Moment der Erinnerung beim McCartney-Konzert in Berlin.

John Lennon wird für mich immer eines der großen musikalischen Vorbilder bleiben.

Montag, 6. Dezember 2010

Ja ja. Ach ja.

Das kommt davon, wenn man die Blogbesucher fragt, wie es weitergehen soll. Nun bin ich etwas ratlos - aber vor Mittwoch komme ich sowieso nicht dazu, weiter zu schreiben. Also darf und soll noch weiter abgestimmt werden (siehe voriger Beitrag).

Die Bertetta Beretta ist noch immer geladen und könnte dem Herrn den Garaus machen. Aber gut - die Leser dürfen entscheiden.

Sonntag, 5. Dezember 2010

Jessika – ein Verhängnis /// Teil 1

Wer gackert wie ein Huhn, muss schließlich auch Eier legen. (Meine amerikanischen Freunde würden so formulieren: Shit or get off the pot!) Da ich hier oft genug über eine neue Erzählung mit der berüchtigten Jessika gegackert habe, folgt nun endlich der erste Teil.

Dankbar habe ich beim Schreiben Googles Streetview in Anspruch genommen, denn ich hatte keine Zeit und kein Geld, nach Parma zu reisen, um die Straßen und Schauplätze zu erkunden. Schön: Nichts ist verpixelt, die Italiener sind offenbar nicht so neurotisch wie manche Deutschen. Wer Muße hat, kann sich ja Jessikas nächtlichen Weg via Streetview im Tageslicht anschauen. Vielleicht sollte ich anmerken: Personen und Ereignisse sind frei erfunden, falls also eine Leiche in einem Hotelzimmer aufgefunden wird, wasche ich meine Hände in Unschuld und zeige mit dem ausgestreckten Finger auf Jessika.

Falls jemand fließend Italienisch kann und feststellt, dass ich mich diesbezüglich vertan habe, bin ich für entsprechende Kommentare dankbar.

So. Genug der Vorrede.

------ ------ ------

Jessika – ein Verhängnis

Wanna be young the rest of my life

Never say no, try anything twice

Til the angels come and ask me to fly

gonna be 18 til I die, 18 til I die

-Bryan Adams

------ ------ ------ Damals im April ------ ------ ------

Jessika schlenderte über den Kurfürstendamm. Sie dachte an Bernd. Er war ihr schwerster Fall gewesen, denn sie hatte zum ersten Mal erlebt, was wahre Liebe sein konnte. Sie lächelte wehmütig.

»Vielleicht bist du nicht tot, Bernd. Vielleicht denkt sich jemand uns beide aus und holt uns irgendwann wieder hervor für ein neues Leben.«

Ihr Gesicht wurde drohend und hart. Sie blickte mich finster an. »Und wage es ja nicht, nur Bernd zurückzuholen! Wage es nicht!«

Ich speicherte am Freitag, dem 23. April, das letzte Kapitel der Geschichte und stellte die Publizierung im Blog auf Montag, 26. April, 01:01 Uhr ein. Ich las noch einmal die ersten Teile, dann das blutige Ende. Das bestärkte mich in meinem Beschluss, den Namen Jessika aus meinem Wortschatz zu streichen. Sie hatte mir Angst gemacht, echte Angst. Sie hatte mich gleichzeitig fasziniert. Elvis fiel mir ein: You look like an angel, talk like an angel … but I got wise: You’re the devil in disguise.

Die Geschichte hatte sich selbst geschrieben, fast ohne mein Zutun, gelenkt auch von den Leserabstimmungen, aber auf jeden Fall ohne Mühe. Jetzt hatte ich jedoch die Nase voll von Jessika und ihrem Treiben. Und von Bernd, den die Leser zwar knapp, aber immerhin mehrheitlich tot sehen wollten. Mir war es recht.

Am folgenden Samstag fand ich eine Postkarte im Briefkasten. Eine sonnendurchflutete italienische Landschaft auf der einen Seite, auf der anderen meine Adresse in sauberen, wohlgeformten Buchstaben. Eine schöne Schrift, sehr angenehm für das Auge, weiblich, formvollendet. Der Poststempel war aus Parma – welch seltsamer Zufall, denn wir dachten gerade über einen Sommerurlaub dort nach. Eine Absenderadresse gab es nicht.

Neben meine Anschrift war nur ein rotes Herz gemalt; unter dem Herz standen drei Worte: Liebe Grüße, Jessika

------ ------ ------ 1 ------ ------ ------

Giuseppe grinste und lehnte sich zu ihr hinüber, um ihr all das ins Ohr zu flüstern, was er sich für die nächsten beiden gemeinsamen Tage vorstellen konnte. Sie lächelte, sie lachte, sie gab ihm einen Klaps auf die Schulter, sie lachte wieder, sie kicherte und schließlich küsste sie ihn leidenschaftlich. Er war ein netter, ein amüsanter Kerl, von etwas schlichtem Gemüt und Verstand, aber das hatte sie ja gewusst, bevor sie ihn angesprochen hatte.

»Signore Di Stefano«, ermahnte sie ihn nach dem langen Kuss, »ritenzione per favore!«

Er murmelte: »Chi la fa l'aspetti.«

Ach ja, dachte sie, was ihr Männer doch immer so für Ideen im Kopf habt. Keiner ist wie mein Bernd, ich hätte ihn vielleicht doch am Leben lassen sollen.

Jessika dachte oft und meist mit Wehmut an Bernd zurück. Schon das fand sie verwunderlich. Wie konnte sie Wehmut empfinden, überhaupt Gefühle haben? Wenn es für ihresgleichen so etwas wie Liebe geben konnte, was sie an und für sich bezweifelte, dann war Bernd derjenige gewesen, der das Wunder bewirken konnte. Sie war sich sicher, dass Bernd sie aus tiefstem Herzen und aufrichtig geliebt hatte. Sie war genauso sicher gewesen, dass für sie Sentimentalitäten wie Sehnsucht, Liebe, Wehmut nicht in Frage kamen. Bis sie ihm die Kehle durchgeschnitten hatte. Der Schmerz in ihrem Herzen hatte sie überrascht und verunsichert. Sie war nach Italien geflohen, vor sich selbst.

Hier waren die Männer leidenschaftlich, sie gefielen sich in der Rolle des feurigen Liebhabers, aber sie liebten nicht, waren nicht so hingegeben wie Bernd. Giuseppe Di Stefano fand Gefallen am Sex mit ihr, gab sich zuvorkommend und großzügig, aber er achtete, verehrte und liebte Jessika nicht. Dass er seine Frau, seine vier Kinder liebte, wie er gerne behauptete, bezweifelte Jessika. Hätte er sich denn auf diese Affäre eingelassen, wenn das zuträfe?

Jessika empfand nichts für Giuseppe, aber das spürte er natürlich nicht. Sie hatte einen Auftrag, und den erfüllte sie, wie unzählige Male zuvor. Seine Zeit auf dieser Erde war abgelaufen, eine schlichte Tatsache. Er wusste davon nichts, und das war auch gut so. Jessika hielt nichts davon, den Menschen in ihren letzten Augenblicken Angst zu machen, und wenn es den Menschen das Verlassen ihres Körpers erleichterte, in einem Moment des Glücks zu gehen, dann war sie gerne bereit, auch Liebe vorzuspielen.

Sie schlang ihre Beine fest um seinen Leib, als er schon so außer Atem war, dass sie vermuten musste, sein Herz würde aussetzen, bevor er zum Höhepunkt kam. Hatte sie zu viele von den kreislaufanregenden Tropfen in sein Weinglas geträufelt? »Mamma mia«, stöhnte er und als sein Orgasmus kam, hielt ihm Jessika Mund und Nase zu. Fest. Unerbittlich. Seine Zuckungen, waren sie noch Lust oder schon Todeskampf? Sie hielt seinen Leib fest mit ihren Beinen umklammert und flüsterte in sein Ohr: »buonanotte ai suonatori«.

Jessika ließ den bei nunmehr offenem Fenster langsam erkaltenden Leichnam im Hotelbett des Palace Hotel Maria Luigia liegen, die italienischen Behörden würden wohl am nächsten Tag die Familie des Verstorbenen informieren, nachdem die Putzfrauen den Toten gefunden hatten. Sie hatte Giuseppes Frau nur auf einem Foto gesehen, das er in seiner Brieftasche bei sich trug. Angelas Zeit war noch nicht gekommen, sie würde noch eine ganze Weile leben und sich um ihre Kinder kümmern können.

Frisch geduscht und unternehmungslustig verließ Jessika gegen 2 Uhr das Hotel, der Portier schlummerte hinter seinem Tresen. Niemand hatte sie kommen sehen, niemand sah sie gehen. In ihrer Pension lagen drei Reisepässe bereit, sie würde auf jeden Fall nicht als die gleiche Person ausreisen, die vor zwei Wochen nach Parma gekommen war.

Ein offensichtlich angetrunkener Mann kam Jessika in der Via Giambattista Borghesi entgegen, kurz bevor sie die Kreuzung Via Giuseppe Verdi erreicht hatte. Seine schwankenden Schritte wurden langsamer, als er Jessika sah. Abgesehen davon, dass Jessika keinen Grund hatte, sich vor Menschen zu fürchten, wollte sie doch möglichst Aufsehen vermeiden, das durch eine Konfrontation mit dem nächtlichen Passanten entstehen mochte. Niemand hatte sie das Hotel betreten und verlassen sehen, nun galt es, auch noch ungesehen oder zumindest unauffällig zu ihrer Pension zu kommen. Die Straße war gesäumt von mehrstöckigen Häusern, hinter den dunklen Scheiben schlummerten womöglich Menschen mit guten Ohren und leichtem Schlaf. Jessika wechselte die Straßenseite.

Der Angetrunkene brabbelte etwas vor sich hin und betrat ebenfalls die Fahrbahn, offensichtlich hatte er andere Pläne als Jessika, was die nächtliche Begegnung betraf. Sie blieb mitten auf der Fahrbahn stehen und sah ihm entgegen. Er trat dicht an sie heran und sagte leise: »Meglio tardi che mai.«

Jessika sah ihm in die Augen, die gar nicht so alkoholisiert wirkten, wie der Mann ihr von weitem erschienen war. Was meinte er mit besser spät als nie? Kannte er sie? Sie ihn? Wohl kaum, sie hatte eigentlich ein gutes Gedächtnis.

»Wer sind Sie?«, fragte sie auf Deutsch.

»Per favore, darf ich Sie in die Pension begleiten? Wir müssen uns spassarsi, unterhalten.«

Vielleicht war er Gast in der gleichen Pension, schloss sie aus seinen Worten, oder er hatte sie dort gesehen. Jessika schüttelte energisch den Kopf und erklärte: »No, Sir. You go your way and I go mine.«

Aller Anschein von Trunkenheit wich von ihm, als er mit einer geschickten Drehung neben Jessika zu stehen kam und sich gleichzeitig bei ihr unterhakte als seien sie ein Paar beim Bummel über einen Boulevard. »Wir wollen doch kein Aufsehen erregen«, flüsterte er in perfektem Deutsch in ihr Ohr, »sonst könnte ja jemand auf unangenehme Gedanken kommen, sobald das Zimmer 103 im Maria Luigia geöffnet wird.«

Mit sanftem Druck deutete er an, dass es Zeit war, loszugehen. Jessika zögerte kaum zwei Sekunden, dann nickte sie und setzte sich in Bewegung. Sie konnte sich des merkwürdigen Begleiters später entledigen, hier mitten auf der Fahrbahn war nicht unbedingt der richtige Ort, zumal sie unvorbereitet war. Sie hatte keine Waffe bei sich, denn für Signore Di Stefano hatten die Herztropfen und ihre Körperkräfte ausgereicht. Sie war darüber hinaus neugierig, wer dieser Mann sein mochte, was er von ihr wollte, und vor allem, woher er ihre Geheimnisse wissen konnte. Sie war so vorsichtig wie immer gewesen, hatte Spuren vermieden oder verwischt, nicht bemerkt, dass sie beobachtet worden war – und dennoch wusste der Scheinbetrunkene um die Leiche im Hotel. Dass er vollkommen nüchtern war, daran gab es keinen Zweifel. Seite an Seite gingen sie schweigend die Via Giuseppe Verdi entlang dem Bahnhof entgegen. Durch eine kleine Grünanlage kamen sie direkt zu Jessikas Quartier, dem Albergo Century. Niemand war weit und breit zu sehen. Jessika schloss die Türe zu ihrem Zimmer auf und ließ dem Fremden den Vortritt. Er ging schnurstracks zur Sitzecke und legte seinen Mantel samt Hut auf das Bett daneben.

Jessika hängte ihren Mantel an die Garderobe. »Nehmen Sie Platz, Herr – wie auch immer Sie heißen mögen – ich komme gleich«, sagte sie und verschwand im Badezimmer. Sie stieg auf den Toilettensitz und öffnete die Abdeckung der Entlüftung mithilfe einer Nagelfeile. Im Schacht lag eine Beretta 950 Jetfire bereit, ein Meisterwerk der renommierten italienischen Waffenschmiede, klein, präzise und wie geschaffen für Frauenhände. Das Magazin war voll, Jessika hatte die Pistole gleich nach ihrer Ankunft in Italien erworben, aber bisher nicht eingesetzt.

Sie nahm die Waffe in die Hand und ließ die Toilettenspülung laufen, bevor sie in ihr Zimmer trat. Der Mann saß entspannt in einem der beiden Sessel und lächelte, als er die Mündung auf sich gerichtet sah. »Die hättest du auch hinter der Lüftungsklappe lassen können«, sagte er, »ich habe ausschließlich friedliche Absichten.«

Wäre Jessika nicht neugierig gewesen, wie der Fremde ihr auf die Schliche gekommen sein mochte, dann hätte sie sofort abgedrückt. Sie behielt die Beretta in der Hand und setzte sich in den zweiten Sessel.

Die Pistole auf ihn gerichtet, den Blick auf seine Augen fixiert, fragte sie mir ruhiger Stimme: »Wer sind Sie, was wollen Sie von mir?«

------ ------ ------

Nun, denn dies wird wieder eine Mitmach-Geschichte und die Fortsetzung ist noch nicht geschrieben, meine Frage an die Leser: Brauchen wir den Kerl noch? Ist er ein Freund? Ist er ein Feind?

| Der Mann wird... |

| ...erschossen. Weg mit ihm! |

| ...noch gebraucht, er ist ein Freund für Jessika. |

| ...noch gebraucht, er ist ein Feind für Jessika. |

| Auswertung |

Fortsetzung? Folgt, sobald sie geschrieben ist.

Samstag, 4. Dezember 2010

Von der fortschreitenden Evolution des Weihnachtsbaumes

Ich finde das so tragisch nicht, denn der Weihnachtsbaum ist ja an und für sich – wenn man in geschichtlichen Zeiträumen denkt – eine ziemlich junge Erfindung und darf sich daher durchaus noch weiter entwickeln - meinetwegen auch zum Kunststoffkegel.

Die Entwicklung des Brauches, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, hat keinen eindeutigen Anfang, sondern setzt sich aus Traditionen verschiedener Kulturen zusammen. In immergrünen Pflanzen steckt Lebenskraft, darum glaubte man, Gesundheit ins Haus zu holen, wenn man sein Zuhause damit schmückte. Bereits die Römer bekränzten zum Jahreswechsel ihre Häuser mit Lorbeerzweigen. Einen Baum zur Wintersonnenwende zu schmücken, ehrte im Mithras-Kult den Sonnengott. Auch in nördlichen Gegenden wurden im Winter schon früh Tannenzweige ins Haus gehängt, um bösen Geistern das Eindringen und Einnisten zu erschweren.

So etwa um das Jahr 1550 herum soll dann der Brauch des »christlichen« Weihnachtsbaumes aus diesen Vorläufern entstanden sein. Allerdings zunächst noch gegen den Widerstand der Kirche. In einer um 1650 verfassten Schrift ereiferte sich der Prediger Johann Conrad Dannhauer: »Unter anderen Lappalien, damit man die alte Weihnachtszeit oft mehr als mit Gottes Wort begehet, ist auch der Weihnachts- oder Tannenbaum, den man zu Hause aufrichtet, denselben mit Puppen und Zucker behängt, und ihn hernach abschüttelt und abblühen (abräumen) lässt. Wo die Gewohnheit herkommt, weiß ich nicht; ist ein Kinderspiel.«

Die Kirche, der große Waldgebiete gehörten, schritt seinerzeit gegen das Plündern des Waldes zur Weihnachtszeit ein und billigte diesen »heidnischen Brauch« nicht. Nach und nach aber gab sie den Widerstand auf. Als in evangelischen Kreisen der Baum zum festen Weihnachtssymbol wurde, womit man sich ursprünglich von der katholischen Sitte des Krippen-Aufstellens unterschied, trat der Christbaum seinen Siegeszug auch in der katholischen Kirche an. Man wollte wohl nicht altmodisch wirken; außerdem nahmen in evangelischen Gegenden die Krippenaufstellungen zu. Womöglich sehen wir hier erste ökumenische Strömungen am Werk?

Es war übrigens Goethe, der den Weihnachtsbaum in »Die Leiden des jungen Werther« 1774 erstmals in die deutsche Literatur einführte. Werther kommt am Sonntag vor Weihnachten zu Lotte und spricht von den Zeiten, da einen die unerwartete Öffnung der Türe und die Erscheinung eines »aufgeputzten Baumes« mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln in paradiesisches Entzücken versetzte.

Hätte Herrn Werther beziehungsweise Herrn Goethe das Wunderwerk am Breitscheidtplatz in ähnlich paradiesisches Entzücken versetzen können? Kaum. Aber warum soll sich ein Brauch, der mit römischen Loorbeerkränzen und einem Baum zu Ehren des Sonnengottes begonnen hat, nicht weiterentwickeln? Zur Abwehr böser Geister wird die Tanne oder Fichte ja sowieso nicht mehr aufgestellt; und zu all den Karussells und Kirmesvergnügungen auf den sogenannten Weihnachtsmärkten und den geschmacklosen quietschbunten Flackerbeleuchtungen in zahlreichen Fenstern passt doch letztendlich das Gebilde an der Gedächtniskirche viel besser als ein altmodisches Gehölz aus dem Wald…

P.S.: Historische Entwicklung des Weihnachtsbaumbrauches zum Teil übernommen aus Wikipedia

Freitag, 3. Dezember 2010

Gute Laune, schlechte Laune

Zwei Fotos, die so frisch nicht mehr sind:

Das war der Gastgeber dieses Blogs, eher schlecht gelaunt oder traurig, vor vielen Jahren. Kann auch sein, dass meine Wenigkeit tatsächlich froh und munter war und einfach nur für das Foto genau so aussehen wollte. Das Bild ist nicht datiert, keine Ahnung, wie alt der junge Künstler da gewesen sein mag.

Eher gut gelaunt schaut mein Großvater neben seiner Gattin in die Kamera. Dieses Bild wurde mir kürzlich von einer Leserin zugeschickt, worüber ich mich sehr gefreut habe, da ich mich zwar an das Foto auf dem Sideboard meiner Mutter erinnern konnte, es aber nicht besaß. Das Bild stammt laut Signatur, wenn ich sie richtig entziffere, aus dem Juni 1971.

Donnerstag, 2. Dezember 2010

Ja, sie kommt. Jessika. Demnächst.

Dieser Beitrag ist eine Nachricht, um mich mal des Wortschatzes bildungsferner Schichten zu bedienen, für die, wo auf die Story warten. (Ende der Wortschatzbedienung aus dem Bildungsfernetopf.)

Wie man leicht sieht, gibt es bereits mehr Text als die neulich hier vorgestellten ersten beiden Absätze. Aber noch nicht genug, um die Leserschaft hier auf dem Blog damit zu beglücken. Also fasse man sich in Geduld, und die fünf Menschen, die mit »Nie und nimmer! Pfui!« abgestimmt haben, dürfen noch mal aufatmen.