Die Abstimmung zur vorigen Folge hatte ja nichts mit dem Fortgang zu tun – aber nun weiß ich, dass nur ein Viertel derer, die sich beteiligt haben, beim Schwimmen grundsätzlich den Körper mit Textilien auszustatten pflegt. Das ist doch auch eine feine Erkenntnis. Falls mich mal jemand von euch beim Baden erwischt, kann ich an der Reaktion vielleicht erkennen, ob der oder die Erwischende zu besagtem Viertel gehört.

Bevor es (mit einer wiederum eher langen Fortsetzung) weitergeht, hier wie üblich der Hinweis auf das, was bisher geschah: [Teil 1] [Teil 2] [Teil 3]

------ ------ -------

Um 9 Uhr ging ich hinunter zum Frühstücksbuffet. Ich nahm an, dass Jessika nicht wesentlich früher als ich aufgestanden war. Ob sie frühstücken würde, ob ich sie überhaupt sehen würde, wusste ich nicht, da ich nichts darüber geschrieben hatte. Und selbst wenn – das Experiment musste ja erst noch stattfinden. Es blieb abzuwarten, was der Tag, insbesondere der Mittag bringen würde.

Ich ließ mir das Rührei mit Schinken schmecken und schaute dabei meinen Mail-Eingang auf dem schlauen Mobiltelefon durch. Hier unten im Restaurant war das hoteleigene W-LAN stark genug. Es waren keine persönlichen Mails eingegangen, lediglich Reklame von Amazon und ein paar ähnliche Werbesendungen. Ich schaute bei Facebook nach, was meine sogenannten und wirklichen Freunde zu vermelden hatten. Einer von ihnen hatte endlich seinen Roman »Sabrinas Geheimnis« für den Kindle veröffentlicht, ein paar Wochen zuvor hatte ich mich bei der Abstimmung über zwei Titelbildentwürfe beteiligt – zu meiner Belustigung wählte er dann schließlich ein ganz anderes Bild. Ich beschloss, den Roman zu kaufen, da mir sein voriges Kindle-Buch spannende Unterhaltung beschert hatte. Während ich noch die Bestellung durchführte, was mit dem Mobiltelefon etwas umständlicher war als mit einem PC oder direkt mit meinem Kindle, setzte sich Jessika an meinen Tisch. Sie drückte mir einen Kuss auf die Wange und strahlte mich an: »Guten Morgen, Johannes.«

»Moin! So gut gelaunt und schon ausgeschlafen?«

»Allerdings. Warum auch nicht.«

Ich fragte: »Soll ich dir einen Kaffee mitbringen? Oder sonst was vom Buffett?«

»Gerne. Essen will ich nichts, aber ein Schuss Koffein kann nichts schaden.«

Ich stand auf und brachte zuerst zwei Tassen Kaffee zu unserem Tisch, dann ging ich für mich noch Rohlíky, Butter, Wurst und Käse holen.

»Früher«, sagte ich, als ich wieder Platz genommen hatte, »habe ich lauter ungesunde Sachen gegessen. Tomaten, Salat, Gurken, Sprossen sogar.«

»Ich glaube nicht, dass in Tschechien norddeutsches Gemüse auf dem Markt ist.«

»Glaube ich ja auch nicht. Vielleicht hole ich mir ja noch eine Tomate. Nachher.«

Während ich meinen Teller leerte, las Jessika in einer tschechischen Zeitung die neuesten Nachrichten. Es sei nichts sonderlich Aufregendes passiert, erklärte sie mir, ein gewisser Herr Strauss-Kahn halte sich für unschuldig, die deutsche Regierung habe der französischen Wirtschaft unter die Arme gegriffen, indem sie den deutschen Atomausstieg verabredet habe, in den üblichen Krisengebieten herrschten die üblichen Krisen. Und, so erklärte sie erfreut, die Sprossen waren auch nicht für EHEC verantwortlich. Man würde, so las sie, mit der Suche nach der Quelle von vorne anfangen müssen. Sie legte die Zeitung beiseite, füllte unsere Kaffeetassen nach und brachte mir einen Teller mit zwei Tomaten.

»Gerade Männer sollten auf Tomaten nicht verzichten«, erklärte sie mir.

»Ich weiß. Wegen des Krebses.«

Aus ihrer Handtasche kramte sie Zigaretten und Feuerzeug hervor und meinte: »Schön, dass du nicht wegen dem sagst. Ich mag sprachschlampige Menschen nicht sonderlich gerne leiden.«

Sie wartete, bis ich die Tomaten verspeist hatte und steckte dann zwei Zigaretten an, eine reichte sie mir.

»Danke«, sagte ich, »das kompensiert dann die Tomaten.«

»Umgekehrt.«

Wir rauchten genüsslich. Kaum hatten wir die Zigaretten ausgedrückt, war die Kellnerin mit einem frischen Aschenbecher zur Stelle.

Jessika trank den letzten Schluck aus ihrer Tasse und fragte: »Hast du Lust auf einen Altstadtbummel?«

»Gerne.«

»Gehen wir so in zehn Minuten los? Ich hole meine Kamera, ich will ein paar Aufnahmen machen.«

»Und vorher noch mal aufs Klo gehen, prophylaktisch.«

»Wogegen ja nichts spricht, oder?«

»Natürlich nicht. Hier besteht ja wohl nicht die Gefahr, dass du statt zu pinkeln zwei Männer erschießt.«

»Was sein muss, muss sein«, grinste sie und stand auf. »Also in zehn Minuten vor dem Hotel.«

Ob sie das Erschießen von Männern oder das Pinkeln gemeint hatte, blieb mir verborgen.

Bis 11:20 Uhr war ich mir nicht sicher, ob mein Experiment funktionieren würde. Wir schlenderten durch die Gassen der bezaubernd schönen Altstadt, Jessika fotografierte, machte auch eine Aufnahme von mit zwischen den Figuren eines Kunstwerkes, wir betrachteten die Auslagen einiger Geschäfte, alles ohne Ziel oder Eile. Um zehn vor halb Zwölf strebte sie dann zügig dem Marktplatz zu.

»Wohin denn nun?«, fragte ich.

»Ich hätte Lust, auf den schwarzen Turm zu steigen. Bestimmt hat man da einen tollen Blick über Budweis.«

Ich kannte den Blick, war mehrfach auf dem Turm gewesen. Damit war mein Experiment ja nun gelungen. Wir stiegen nach oben. Es waren kaum Menschen auf den 360 Stufen unterwegs, eine Gruppe von kamerabehängten Japanern begegnete uns, ein junges Pärchen kam uns entgegen. Hinauf wollte gerade niemand, jedenfalls sah ich keine weiteren Personen vor oder hinter uns beim Aufstieg. Oben angekommen gingen wir einmal rings um den Turm und stellten fest, dass wir allein waren, abgesehen von einem blassen, schmächtigen Mädchen, es mochte zwölf Jahre oder jünger sein. Es saß auf einer Stufe und weinte. Der kleine Körper bebte, wenn das Schluchzen stärker wurde. Jessika setzte sich neben das Mädchen und legte den rechten Arm um seine Schultern. Sie flüsterte etwas. Das Kind nickte. Jessika legte ihre linke Hand auf die bleiche Stirn und drehte den Kopf des Kindes so, dass es ihr direkt in die Augen schauen konnte. Sie flüstere wieder ein paar Worte und küsste die Tränen von den Wangen. Ich stand rund drei Meter entfernt und war vor lauter Verwirrung unfähig, irgend etwas zu tun.

Warum sitzt hier ein Mädchen im roten Kleid? Das habe ich nicht gewollt …

Der Blick des Kindes war vertrauensvoll auf Jessika gerichtet, sogar ein leichtes Lächeln erschien endlich auf den Lippen. Wie eine fürsorgliche Mutter ihr Kind tröstet, so behutsam ging Jessika mit der Kleinen um. Das Schluchzen hatte aufgehört, die Tränen waren versiegt. Das Kind erzählte mit leiser Stimme, Jessika hörte zu, nickte, lächelte und strich ihm mit ihrer Hand über die Stirn, den rechten Arm noch immer schützend um den schmächtigen Körper gelegt.

Mit einem plötzlichen Ruck, der Jessikas verborgene Kraft ahnen ließ, brach sie dem Mädchen das Genick. Sie hielt die Leiche im Arm. Ich sah, dass Tränen auf das rote Kleid des Kindes tropften. Jessika drückte dem Mädchen noch einen Kuss auf die Stirn und legte den Körper dann behutsam neben die Balustrade.

»Komm, wir gehen«, sagte sie mit einer müden Stimme, die nicht ihr zu gehören schien. »Ich möchte wieder unten sein, bevor jemand auf den Turm kommt.«

Wir saßen am Ufer und schauten den Enten zu, die gemächlich ohne erkennbares Ziel hin- und herschwammen. Ich hatte noch Mühe, mit dem Erlebnis fertig zu werden. Immerhin hatte ich tatenlos zugesehen, wie ein Mensch ermordet wurde. Hätte ich damit rechnen müssen? Die Szene war so friedlich gewesen …

Jessika war bleich, in sich zusammengesunken. Sie starrte auf das Wasser. Ihre Hände waren zu Fäusten verkrampft.

»Die Kinder, die machen mir meine Aufgabe zur Last«, sagte sie schließlich. Es waren ihre ersten Worte, seit wir den černá věž hinter uns gelassen hatten.

»Und wenn du das Mädchen am Leben gelassen hättest?«, fragte ich.

»Dann hätte Jana, so hieß die Kleine, ihre Schmerzen noch ein halbes Jahr lang aushalten müssen, vielleicht noch länger, immer schlimmer, immer unerträglicher, bis sie dann irgendwann qualvoll an ihrem Gehirntumor gestorben wäre.«

»Hat sie dir das erzählt?«

»Nein. Das wusste ich schon, als ich sie in den Arm nahm. Wie fast immer, wenn ich einen Auftrag habe, sehe ich beim Kontakt den Anlass. Sie hat mir nur gesagt, dass sie auf den Turm gestiegen ist, um sich in die Tiefe zu stürzen, aber der Mut hat sie verlassen, weil man ihr beigebracht hat, dass Selbstmörder in der Hölle landen. Das Leiden hier abzukürzen, um dann eine Ewigkeit in einem feurigen Pfuhl zu schmoren, das konnte sie nicht.«

Ich war entsetzt. »Wer sagt denn so etwas zu einem Kind?«

Jessika sah mir in die Augen. »Ihr Menschen, ihr sagt solche Sachen.«

»Ich nicht. Niemals.«

»Ihr Menschen, ihr steuert Flugzeuge in Hochhäuser, baut Konzentrationslager, erfindet Waffen, die ihr gar nicht kontrollieren könnt. Ihr haltet Sklaven, auch heute noch, damit ihr billige Textilien in euren Geschäften habt. Ihr lasst in Afrika Menschen verhungern und kippt hier tonnenweise Lebensmittel auf den Müll. Und zur Beruhigung macht ihr euch ein Bild von Gott, ob er nun Allah heißt oder Jehova, Zeus oder Teutates, das es euch erlaubt oder sogar gebietet so zu handeln. Damit seid ihr die Verantwortung los. Ganz billig. Zu billig.«

Ich sah keinen Anlass, zu widersprechen. Das abgedroschene Argument, dass man nicht alle in einen Topf werfen kann, dass es immer Menschen gegeben hatte, die nicht mitmachten, sogar aufbegehren, war viel zu schal. Die Menschheit hatte über Jahrtausende bewiesen, dass sie zu einem friedlichen und gerechten Leben nicht fähig war. Ich schwieg.

Jessika streckte die Hand ins Wasser, ein Entenküken paddelte eilig herbei. Sie nahm das kleine Wesen behutsam heraus. Endlich sah ich wieder ein Lächeln in ihrem Gesicht. Sie strich dem Küken mit den Fingerspitzen über den Kopf, flüsterte ihm etwas zu und ließ es wieder in den Fluss gleiten.

»Ihr habt Gott nie verstanden«, fuhr sie fort, »aber das ist euch nicht einmal vorzuwerfen. Das kleine Entenbaby versteht mich auch nicht, wenn ich ihm etwas ins Ohr sage.«

»Wenn … also nur mal angenommen …« - ich wusste noch nicht recht, wie ich meine Frage formulieren sollte. Ich war mir der Absurdität meiner Situation bewusst. Ich unterhielt mich gerade mit einem für meine Erzählungen erdachten Wesen, als wäre auch ich eine fiktive Figur in meinem Roman. Ich hatte mit ein paar nächtlichen Zeilen auf meinem Computer den Tod eines zwölfjährigen Mädchens herbeigeführt – was in einem Roman oder einer Kurzgeschichte durchaus zulässig war, aber dies hier war nun einmal eindeutig die Realität.

Und ein Traum ist das übrigens auch nicht. Kein Traum kann so lange anhalten.

Ich setzte erneut an. »Wenn du Nitzrek, der doch so etwas wie ein Gott, oder zumindest ein übernatürliches Wesen ist, widersprechen würdest, dich weigern würdest, einen bestimmten Menschen zu töten, was dann?«

»Sollte Jana denn noch sieben, acht Monate immer grausamer leiden, um schließlich unter größten Qualen aus dem Leben zu scheiden? Fändest du das besser?«

»Das ist jetzt nicht meine Frage. Ich meine das generell.«

»Ich hatte bisher nie einen Anlass zum Widerspruch. Manchmal bin ich sehr traurig, wie heute, aber nur ein einziges Mal fiel es mir schwer, meine Aufgabe zu erfüllen. Da ging es um Bernd, du kennst ja die Geschichte, da du sie niedergeschrieben hast. Es war das einzige Mal in den hunderten von Jahren, die ich jetzt schon auf der Erde lebe, dass ich für einen Menschen so viel empfunden habe. Aber auch bei Bernd gab es keinen Zweifel für mich, dass sein Abscheiden aus dieser Welt richtig war.«

»Ich habe damals aber keinen Grund aufgeschrieben, warum Bernd nicht überleben, nicht mit dir leben durfte. Es war einfach so, dass Jessika – dass du ihm in der letzten Szene die Kehle durchschneidest. Ohne weitere Erklärung.«

»Weil du mich für böse hieltest. Für eine Art tödliche Gefahr. Du hast aus mir so etwas wie ein Monster gemacht.«

Ich nickte. Damals hatte ich geschrieben:

Sie bewegte sich etwas stärker, schneller, als sie spürte, dass sein Orgasmus kurz bevor stand. Im Augenblick der höchsten Lust, schnitt sie ihm mit einer gekonnten und raschen Bewegung die Kehle durch, tief und tödlich, er litt nicht, er begriff nicht einmal mehr, was geschah.

»Du hast es verdient, so glücklich zu sterben.« flüsterte sie und strich ihm liebevoll über die Wangen. »Ich werde noch lange an dich denken.«

Und zwei, drei Absätze weiter hieß es in meiner Geschichte:

Jessika schlenderte über den Kurfürstendamm. Sie dachte an Bernd. Er war ihr schwerster Fall gewesen, denn sie hatte zum ersten Mal erlebt, was wahre Liebe sein konnte. Sie lächelte wehmütig.

»Vielleicht bist du nicht tot, Bernd. Vielleicht denkt sich jemand uns beide aus und holt uns irgendwann wieder hervor für ein neues Leben.«

Ihr Gesicht wurde drohend und hart. Sie blickte mich finster an. »Und wage es ja nicht, nur Bernd zurückzuholen! Wage es nicht!«

Ich speicherte am Freitag, dem 23. April, das letzte Kapitel der Geschichte und stellte die Publizierung im Blog auf Montag, 26. April, 01:01 Uhr ein. Ich las noch einmal die ersten Teile, dann den Schluss. Das bestärkte mich in meinem Beschluss, den Namen Jessika aus meinem Wortschatz zu streichen. Sie hatte mir Angst gemacht, echte Angst. Sie hatte mich fasziniert. Elvis fiel mir ein: You look like an angel, talk like an angel … but I got wise: You’re the devil in disguise.

Die Geschichte hatte sich selbst geschrieben, fast ohne mein Zutun, gelenkt auch von den Leserabstimmungen, aber auf jeden Fall ohne Mühe. Jetzt hatte ich jedoch die Nase voll von Jessika und ihrem Treiben.

Es stimmte, damals war sie für mich ein gefährliches Wesen, ein Monster, etwas sehr Böses. Ich legte meinen Arm um Jessikas Schultern und sagte: »Ich kannte dich noch nicht, oder zu wenig. Ich war noch auf der Suche. Immerhin habe ich deinen Namen dann doch nicht aus meinem Wortschatz gestrichen. Und mit den letzten Sätzen ein wenig vorweggenommen, was jetzt und hier passiert, ohne dass ich es verstehe. Sie blickte mich finster an … - da warst du doch schon für einen Moment real, anwesend, echt.«

»Ich bin so einsam«, flüsterte sie.

Dann richtete sie sich entschlossen auf, strich sich über das Kleid, als wolle sie die melancholische Stimmung abschütteln. »Es ist gut«, sagte sie, »dass du deinen Hut getragen hast. Die Kameras auf dem Turm sind so hoch angebracht, dass man dein Gesicht auf den Aufnahmen nicht erkennen kann. Dennoch sollten wir Budweis verlassen, bevor die Suche los geht.«

Eine Kamera war mir nicht aufgefallen. Wenn Jessika recht hatte, war es tatsächlich höchste Zeit, abzureisen.

Ich stand auf und fragte: »Bist du sicher, dass da eine Überwachung installiert ist?«

»Alle vier Seiten werden überwacht, die Kameras sind an den vier Ecken über dem Weg um den Turm installiert. Vielleicht war die Anlage nicht in Betrieb, denn Nitzrek würde niemals einen Ort oder einen Zeitpunkt wählen, der mich in ernste Gefahr bringt. Aber sicher ist sicher, ich jedenfalls werde jetzt abreisen.«

Ich hatte es mir wohl etwas zu leicht gemacht mit meinem Experiment, keinen Gedanken daran verschwendet, dass ein solch exponierter öffentlicher Platz für meine Idee so ziemlich der ungeeignetste Ort war. Ich hatte allerdings auch nicht damit gerechnet, dass dort ein zwölfjähriges Mädchen sitzen würde; mir war es nur darum gegangen, herauszufinden, ob Jessika zur aufgeschriebenen Zeit auf den Turm wollte.

------ ------ -------

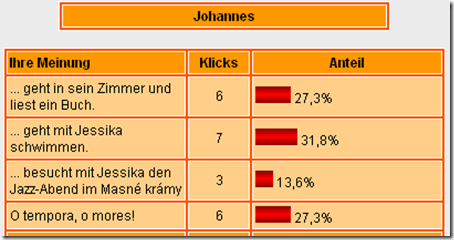

Und nun möchte ich gerne von den Lesern die Entscheidung, wo es mit der Geschichte weiter geht.

| Na das ist doch klar: |

| Wir bleiben in Budweis. |

| Wir fahren nach Berlin. |

| Man macht sich ja keinen Begriff. |

| Auswertung |

Fortsetzung? Ist noch nicht geschrieben, folgt aber. Erst mal seid ihr alle dran, ein Mausklick auf die gewünschte Antwort genügt.

Einige meiner Kontakte auf Facebook beweisen mal wieder, dass es mit den Informationen in unserer Informationsgesellschaft nicht überall weit her ist.

Einige meiner Kontakte auf Facebook beweisen mal wieder, dass es mit den Informationen in unserer Informationsgesellschaft nicht überall weit her ist.

Ich drehte das Bild um. Es war das Foto, das mir als 13jährigem so peinlich gewesen war. Dass wohl die ganze Klasse sich darüber amüsiert hatte, war noch peinlicher gewesen als der Moment, in dem es entstanden war. Als erwachsener Mensch denkt man anders darüber, weiß, dass es vollkommen normal ist und jedem pubertierenden Jungen häufig geschieht. Aber wenn man der pubertierende Junge ist und eine Badehose trägt, die so deutlich erkennen lässt, dass man eine Erektion hat, dann möchte man im Boden versinken. Oder im Wasser bleiben, bis der Penis sich wieder beruhigt hat. Allerdings schwindet die Schwellung nicht, wenn man ständig über sie nachdenkt und wenn der Sportunterricht zu Ende ist, muss man aus dem Wasser, ob man will oder nicht.

Ich drehte das Bild um. Es war das Foto, das mir als 13jährigem so peinlich gewesen war. Dass wohl die ganze Klasse sich darüber amüsiert hatte, war noch peinlicher gewesen als der Moment, in dem es entstanden war. Als erwachsener Mensch denkt man anders darüber, weiß, dass es vollkommen normal ist und jedem pubertierenden Jungen häufig geschieht. Aber wenn man der pubertierende Junge ist und eine Badehose trägt, die so deutlich erkennen lässt, dass man eine Erektion hat, dann möchte man im Boden versinken. Oder im Wasser bleiben, bis der Penis sich wieder beruhigt hat. Allerdings schwindet die Schwellung nicht, wenn man ständig über sie nachdenkt und wenn der Sportunterricht zu Ende ist, muss man aus dem Wasser, ob man will oder nicht.